骑白马、探冰川、做真人的大先生 怀念我的老师李吉均院士(3)

改革开放后,李老师1978年就与施雅风先生、谢自楚研究员等到英、法、瑞士等发达国家访问。1980年,兰州大学主办了高校第四纪冰川沉积和地貌培训班,他邀请英国专家来讲课,多数第二代从事冰川和第四纪冰川研究的专家如秦大河院士、姚檀栋院士、周尚哲教授等均是培训班出来的学员。

李老师也鼓励我积极主动与外国专家讨论兰州九州台黄土年代问题。1988年,李老师安排我在国际兰州黄土研讨会上作报告,与英国学者争论兰州黄土的形成年龄问题。后来,事实证明我的工作更扎实,兰州黄土是近160万年以来才形成的,不同河流阶地上的黄土发育年龄不同,这也间接解决了河流阶地的发育年龄问题。1989年,在李老师的安排下,我到杭州参加了国际南极学术研讨会,代表李老师在会议上做了题为“15万年以来甘肃临夏北塬黄土记录与南极东方站气候变化的对比”的学术报告。在上世纪80年代,老师资助学生参加两次国际会议是非常难得的。

知识可能有保质期,科学精神永不过时

在科技飞速进步的时代,老师传授给学生们的知识可能会有“保质期”,李老师也在一年前永远离开了我们。但是,他的学术著作、治学理念、教育思想和科学精神永远留给了学生们。

我读博士期间,李老师专门带着冰碛石给我讲授了冰川擦痕,并引申至冰川沉积和地貌。尽管我的博士论文和后续的研究没有涉及第四纪古冰川研究,但李老师鼓励学生读书探索,不必受书本知识的局限。那时,李老师鼓励我将今论古,因为只有理解现代过程才能更好理解过去发生的变化。他也鼓励我从气候变化角度理解古冰川变化,还专门请原中科院兰州高原大气物理研究所的科研专家给我讲授青藏高原气象学、青藏高原降水变化机制和大尺度大气环流过程等,这些都深刻影响着我的科研生涯,也让我对气候变化保持浓厚兴趣,更是我后来开展全新世古气候和环境变化研究,也始终将古气候变化与现代气候变化机制相联系的重要原因。

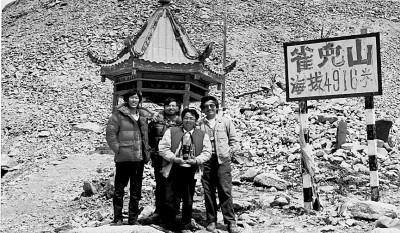

1990年,李吉均(前排中)与博士生在四川甘孜雀儿山考察。后排左一为陈发虎,左二为潘保田(现任兰州大学副校长),左三为张叶春(现为中科院南海海洋所研究员)。

李老师出野外时,常常海阔天空地畅谈人与环境的关系,尤其是风趣幽默地谈论历史典故和历史时期人类与环境的相互作用,让我对人地关系、文明演化与自然环境关系等始终保持兴趣,研究方向也从博士论文就开展的黄土记录与第四纪冰期—间冰期旋回变化,以及毕业后开展的以湖泊记录为主的全新世西风和季风变化,拓展到当前聚焦人与环境相互作用、环境考古和文明演化研究,深化史前人类探索、适应和定居青藏高原的研究。

李老师要求学生脚踏实地、勇于探索,鼓励学生协力攻关、永攀高峰,这种做法正是青藏科学精神的体现。李老师指导的研究生,尽管毕业后从事的研究方向各有差异,但普遍大有作为。在他指导的硕士研究生中,秦大河、姚檀栋先后当选中国科学院院士,我本人也当选中国科学院院士和发展中国家科学院院士,创造了“一门四院士”的学界佳话,李老师还有一些学生在学界的成绩也非常突出。

学术界有一个现象:一些世界著名大学和研究机构,集中产生了多位诺贝尔奖获得者;同时,新的诺贝尔奖获得者更有可能在诺贝尔奖获得者的学生中出现。我想,这主要是因为团队的创新文化。常听李老师讲“得天下英才而育之,人生一大幸事也”,李老师在指导学生过程中建立的求真务实、积极向上和勇于创新的文化,持续激励学生们有所作为、奋发向上。

李老师一生积极奋斗,奉行读书、做事都要求真的理念,作为学生,我受益至今。永远怀念李老师!